Ce document présente les résultats de l’analyse anthracologique de 17

prélèvements réalisés lors de l’opération archéologiques du manoir « Le Long Buisson » à Evreux (27). Le site correspond à un ensemble de cavités et vestiges d’un logis construit à la fin du XVe siècle, habité jusqu’au milieu du XIXe siècle et détruit en 1949.

Le site a été fouillé par la Mission Archéologique Départementale sous la direction de Monsieur Gilles Deshayes. L’étude a été commandée par le service avec l’accord de son directeur Monsieur Antide Viand.

Cette étude vient apporter des éléments d’interprétation sous l’angle des vestiges ligneux. 615 charbons ont été étudiés pour 17 lots provenant de plusieurs « structures » (cavités, caves et pièce à l’intérieur d’un logis).

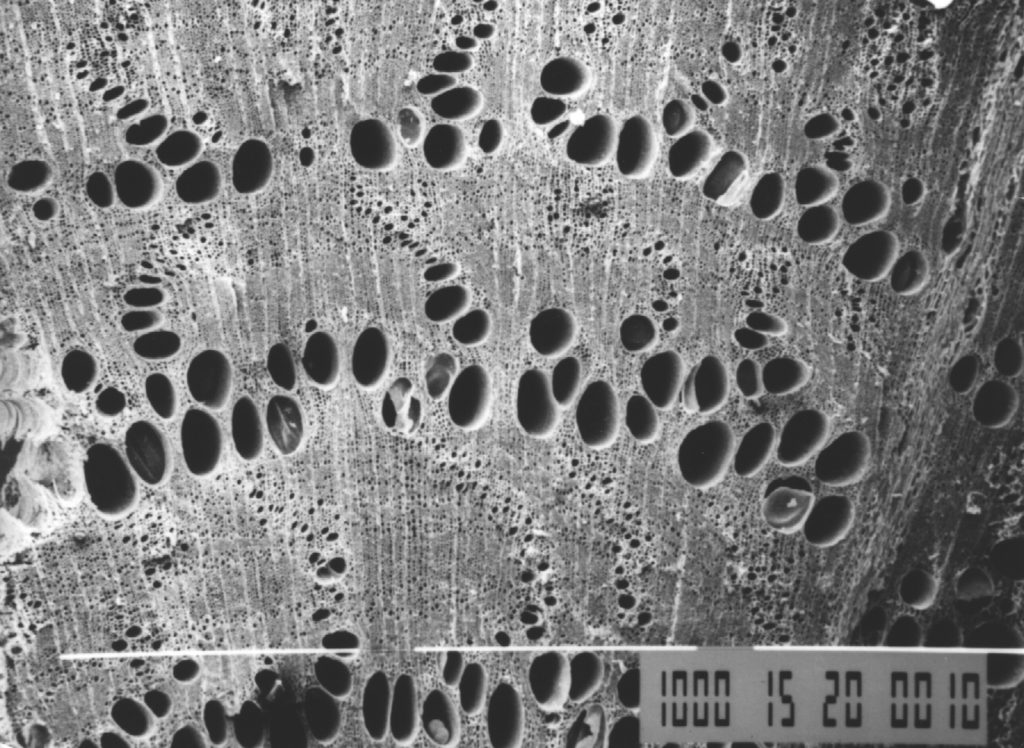

Douze taxons anthracologiques ont été identifiés dans cette étude. Les taxons les plus utilisés sont par ordre d’importance : le chêne (Quercus sp.), le hêtre (Fagus sylvatica), la famille des Pomoïdées, puis dans une moindre mesure le chênechâtaignier (Quercus sp. – Castanea sp.), le charme (Carpinus betulus), le genêt (genre Genista de type Cytisus), le genre Prunus sp., le bouleau (Betula sp.), le noisetier (Corylus avellana), le saule / peuplier (Salix sp. / Populus sp.), l’aulne (Alnus sp.), le noyer (Juglans sp.). Notons que les derniers taxons ne sont représentés que par quelques occurrences…